日本を代表するウイスキーの銘酒「山崎」のなかでも最高峰と評される「山崎50年」に、サザビーズオークションで3,000万円を超える価格が付いたとさまざまな記事で報じられています。

※参考:日経新聞「1本3000万円超も ジャパニーズウイスキー高値の背景」

山崎50年というジャパニーズウィスキーは、近年の買取業界でも大注目の逸品です。

お酒にあまり詳しくない方でも、サントリーが製造する「山崎」の名前は聞いたことがあるかもしれません。しかし、ひとつのお酒がなぜそんなに高騰しているのか、知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、買取店舗の店長歴8年半の筆者が、なぜ山崎50年の買取価格が高騰しているのかの背景について、お酒の価値から高騰の理由までを詳しく解説します。

記事の内容は、以下の通りです。ぜひ、最後までご覧ください。

日本の銘酒「サントリー 山崎ウイスキー」の魅力

「山崎」の魅力は、数々のこだわりの末に生み出されています。大きく挙げられるのは、使用する水、蒸留所、ブレンド方法の3つです。その3つについて、サントリーの商品紹介ページ「シングルモルトウィスキー山崎とは」の内容をベースに、詳しく解説します。

ウィスキーに使用する水へのこだわり

ウィスキー独特の香りや味を生み出すのは、穀物と水の組み合わせです。ウィスキーを作るには、蒸留所で水を大量に使います。各工程で水を使うので水質は重要です。つまり、水へのこだわりがウィスキーの出来を左右すると言っても過言ではありません。

山崎の製造元であるサントリーの企業コピーは「水と生きるSUNTORY」。サステナビリティにも力を入れており、地下水の水源エリアの森林・生物多様性の保全活動なども行っています。水を大事にした企業です。

「山崎」の生まれた山崎蒸留所へのこだわり

「山崎」は、1923年に着工されたサントリーが所有する日本最古のモルト蒸留所である「山崎蒸留所」で60余年経った1984年に生まれました。蒸留所を建設した山崎の地は、サントリー創業者である鳥井信次郎氏が日本全国を踏破し、行きついた名水の里でした。

山崎蒸留所があるのは、京都の南西・天王山の麓に位置する大阪府の山崎という土地です。山崎の地は名水の里として有名で、日本を代表する桂川、宇治川、木津川の合流する場所にあります。良質な水源と、合流することによる霧の影響により、理想的な湿潤を兼ね備えたウィスキー作成に最適な土地と考えられています

原酒のブレンドへのこだわり

ウィスキーを製造する際、1つの蒸留所のみで作成されたものをシングルモルトと言います。モルトは「大麦」のことです。「山崎」は、シングルモルトウィスキーです。シングルモルトは、蒸留所の個性を最も感じられる生産方法とされています。

ウィスキーは、蒸留所に大量の樽を置き、水と麦芽を混ぜ、熟成・発酵させて製造します。1つの樽から取れる原酒(樽から取れるお酒)は限られるため、ウィスキーを製造するには複数の原酒の組み合わせが必要です。この複数の原酒を組み合わせることを、ブレンドと言います。

「山崎」は、ブレンドにもこだわりがあります。着工から100年近く経った2024年現在でも、山崎のブレンド比率はレシピ化や数値化はされていません。創業者鳥井信次郎氏をはじめとした、代々のマスターブレンダーと呼ばれる責任者の経験とテイスティングに基づいた感性のみを頼りに配合を決めているとのことです。

こうした多くのこだわりの果てに完成されたのが、シングルモルトウィスキーの山崎なのです。

「山崎50年ウイスキー」の定価と価格推移

こだわりの詰まった山崎ですが、通常の山崎ならメーカー希望小売価格7,000円で購入可能です。これが山崎25年になると希望小売価格360,000円と約51倍になります。

※価格は記事執筆時現在のもの

では、50年はどうかというと……なんと公式の販売ページには記載されていません。公式の商品情報で載っているのは、山崎12年、18年、25年までです。さすが幻の銘酒と呼ばれるだけありますね。日本経済新聞の当時の記事によると、2011年の販売当初の定価は100万円(税別)だったようです。

販売が終了した現在、手に入れる方法は中古品しかありません。山崎50年はその希少さから、オークション出品による競売によくかけられます。

2015年には約490万円(30万6250香港ドル)で香港のボナムズオークションで落札されました。2018年にはサザビーズ香港にて約3,250万円で落札されています。2020年にはさらに値段を上げ、2015年同様のオークションにもかかわらず、香港のボナムズオークションで約8,515万円(620万香港ドル)で落札されたとのことです。

推移を見るだけでも、急激に値段が上がったことはわかります。ちなみに、箱だけでもオークションで100万円の値段が付いた例があります。

「山崎50年ウイスキー」は何がそんなに凄い?

通常の山崎と比べると、オークション価格が留まることを知らない山崎50年。「50年」が付くだけで何がそんなに価値が上がるのか気になりませんか?

ここからは、山崎50年についての凄さを解説します。

希少性|販売回数はたったの3回で限定250本

山崎が販売されたのは過去に3回。2005年に50本、2007年に50本、2011年に150本と、で合計で250本しか生産されていません。

生産本数が少ない理由は、山崎50年ウイスキーには50年以上熟成された原酒しか使われていないからです。

熟成期間が進むと、木材でできた樽の中の原酒の量が減少します。ウィスキーが減る「天使の分け前(エンジェルズシェア)」と呼ばれる現象です。昔のウィスキー職人たちが1年に2〜4%程度の蒸発が進むことを「天使に捧げられ、代わりに天使に助けてもらって素晴らしいウィスキーができる」と考えていたことが起源とのこと。ロマンチックですが、50年熟成された原酒の少なさが想像できますよね。

ちなみに、この記事を執筆時では再販の話は挙がっていません。

熟成度|長期熟成による付加価値

熟成年数を表記するときは、ブレンドやヴァッティング(1つの蒸留所の原酒を混ぜること)をする際に使用する原酒のうち、最も若い原酒に合わせるルールがあります。通常のジャパンウィスキーは、平均的に10〜12年熟成のものが多いです。

長期熟成を行うと、メリットもありますがリスクも増えます。樽の保管には一定の環境を常に整え続けることが必要です。品質管理の難易度も年数と相乗して上がります。代わりにメリットも多く、長期熟成することでウィスキーが樽から成分を吸収し、味わい深くなります。

「山崎50年」に使用されるミズナラ樽は、水分を含みやすいため樽材としての加工が難しいのが特徴です。しかし、ミズナラ樽は長期熟成ならではのメリットがより顕著に表れ、色合いや飲みやすさ、調和の取りやすさが増し、独特の付加価値が生まれます。

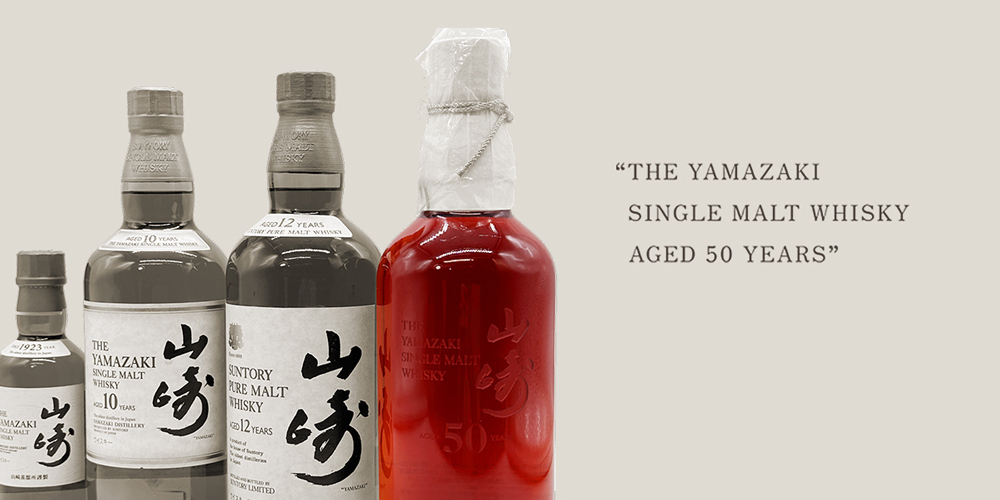

ウイスキーの味|濃厚な飲み心地と芳醇な香り

熟成させる際に使用する樽の木材によって変化するのは、原酒の味や香りです。たとえば、ホワイトオークならバニラやバナナを想像させる華やかな香り、コモンオーク(スパニッシュオーク)なら果実やチョコレート風味の香りに変化します。

山崎50年に使われるミズナラ樽では、白檀や伽羅の香を思わせる日本独特の香味が生まれます。熟成年数の長さに伴って香りや色の影響は増すため、50年も経つと独特な香りがより芳醇になりますよね。

そして、山崎50年の色は赤みが付いた深めの琥珀色をしています。通常のウィスキーよりも赤みがかなり強いのが特徴です。

高い粘度でねっとりとした舌触りをしており、味はチョコやアーモンド、ココナッツを彷彿とする甘味、煮詰まった果実ジャムのような風味も感じられます。

50年の年月が生む複雑な味わいと香りは、超長期熟成の山崎50年にしか出せない唯一無二の味と讃えられます。

「山崎50年ウイスキー」の買取価格が高騰している理由

山崎50年は、売却すると1本数百万〜数千万の値段が付く可能性があります。箱だけでも百万円で取引されることも。ブランド品や腕時計を扱ったことのある筆者でも、その金額の品物を買取したことはありません。

いくらこだわって作られたウィスキーとはいえ、1本のウィスキーの値段としては異常と感じる方は多いでしょう。価値が高まったのには、複数の理由が考えられます。

そこでここからは、山崎50年の買取価格が高騰している理由について、さまざまな視点から原因を解説します。

「山崎50年ウイスキー」の買取価格が高騰している理由

- ジャパニーズウィスキーが国内外で人気がある

- 世界中にコレクターやファンがいる

- 限定本数が少ないためにプレミアがついている

● ジャパニーズウィスキーが国内外で人気があるから

海外で注目される大きな理由は、ジャパニーズウィスキーの数々の受賞や、インバウンド増により日本の文化が広く知れ渡ったからと考えられます。

国際的なウィスキーの品評会の1つである「ワールド・ウィスキー・アワード(WWA)」で2020年にサントリーの「白州25年」、「イチローズモルト」、「富士30年」が世界最高賞を受賞しました。

福島県にある創業明和2年の老舗である「笹の川酒造」も2022年にブレンデッドモルトウィスキー部門で世界最高賞を受賞しており、蒸留所やメーカーの規模を問わず、ジャパニーズウィスキーが世界から注目されていることを物語っています。

※参考:笹の川酒造「受賞歴」

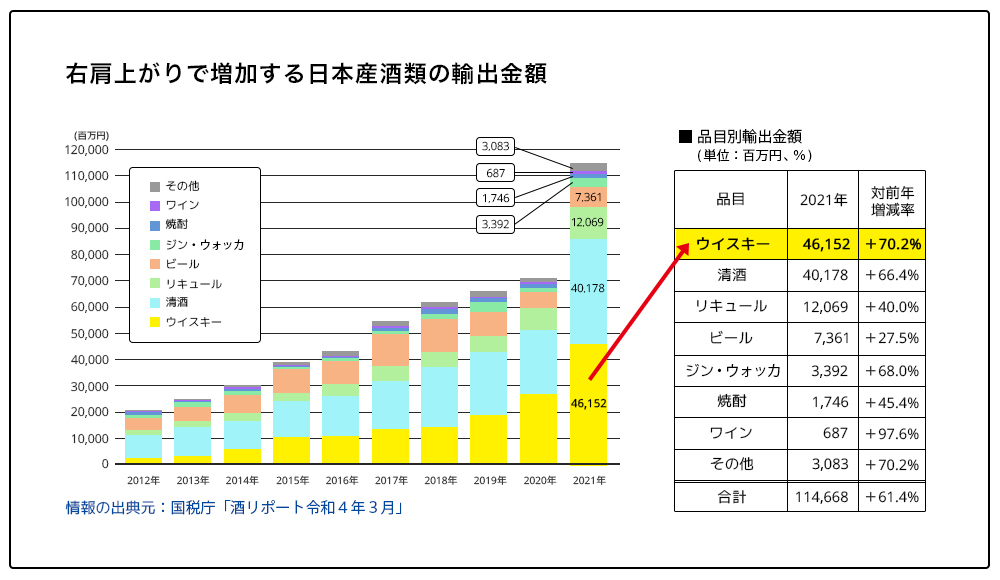

ジャパニーズウイスキーの人気上昇に比例して、海外輸出量も右肩上がり。国税庁の資料によると、輸出金額のなかでもウィスキーはトップです。輸出量の増加とともに、外国人からの認知も広がっています。

※引用:国税庁「酒リポート令和4年3月」

● 世界中にコレクターやファンがいるから

ジャパニーズウィスキーのなかでも「山崎」自体が最高峰です。50年ものでない山崎も、毎年多くの賞を受賞しています。

2024年、「山崎12年」が世界で権威のある酒類品評会であるインターナショナル・スピリッツ・チャレンジ(ISC)で、全部門トロフィーの品から1品のみ選ばれる最高賞の「シュプリームチャンピョンスピリット」の栄冠に輝きました。映画で言うと、アカデミー賞の「作品賞」のような賞です。

公式ページによると、山崎が品評会で称賛されるときは「Noble !」(高貴、高尚な、高潔な)と声が上がるとのこと。山崎というウイスキーブランドには、日本人らしい繊細な仕事とこだわりのすべてが詰まっているといえるのかもしれません。

● 限定本数が少ないためにプレミアがついているから

山崎50年の生産本数は、全体を通しても250本しかありません。再販の予定もないため、定価で買うことは現時点ではほぼ不可能といえます。

オークションに出ることもあるものの、頻度が多いわけでもありません。人気のあるジャパニーズウィスキーでも生産本数は極端に少なく、幻の銘酒としてプレミアが付いています。

販売から年月が経過すると、こういったプレミア品は価格がさらに釣り上がります。酒類の場合、生産本数よりも確実に減少している可能性が高いからです。

以上のことから、今後も山崎50年はますます値段が上がることが予想されます。

まとめ

今回は、「山崎」についてから「山崎50年」の凄さ、買取価格の高騰の理由まで、「山崎50年」の何がそんなに凄いのかについて解説しました。

山崎50年は、ジャパニーズウィスキーの中でも特に希少なため、買取価格の高騰が続いています。その背景には、ジャパニーズウィスキー全体の評価の高まりがあります。

山崎のほかにも、「白州」「イチローズモルト」「響」など、海外での人気が高いブランドは買取価格が高騰している傾向にあります。

未開封のジャパニーズウィスキーを自宅で眠らせている方は、買取査定に出すことを選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。その市場価値を知り驚くことになるかもしれません。

山崎などジャパニーズウイスキーに強い買取業者をお探しなら、酒類専門の査定士による信頼と実績のサービスを提供できるトレファク出張買取がおすすめです。実際にどのようなプロセスで「山崎50年」を買取するのか、そのプロセスを詳しく紹介中です。

山崎50年 Q&A

- Qなぜ山崎50年ウイスキーの買取価格が高騰しているのですか?

- A

少量生産(250本のみ)による希少性、ジャパニーズウイスキー全体の国内外での評価向上、樽の長期熟成ならではの付加価値、そしてオークションでの高額落札実績(2015年約490万円、2018年約3,250万円、2020年約8,515万円)が相まって、継続的に価格が上昇しています。

- Q山崎50年ウイスキーの生産本数はどれくらいですか?

- A

過去の発売は2005年に50本、2007年に50本、2011年に150本の計250本のみ。再販の予定もなく、流通量は年々減少しています。

- Qオークションでの山崎50年の価格推移はどうなっていますか?

- A

2015年:香港・ボナムズで約490万円、2018年:サザビーズ香港で約3,250万円、2020年:再びボナムズ香港で約8,515万円というように、わずか数年で大幅に上昇しています。

- Q山崎50年ウイスキーの定価(メーカー希望小売価格)はいくらでしたか?

- A

公式には12年・18年・25年までしか掲載されていませんが、2011年発売当初の定価は100万円(税別)でした。現在は新品流通がなく、中古市場のみで取引されています。

※こちらの記事の内容は原稿作成時のものです。

最新の情報と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

この記事を書いた人

某大手総合中古買取販売店で約8年半、店長・商材責任者として全国店舗を点々とする。担当商材はアパレル全般、ハイブランド(お酒を含む)、腕時計、高級食器など多岐にわたる。その後、結婚を機にWebライター・ディレクターに転職。買取メディアを中心に、多数の記事を執筆・監修を担当。