シニア割引やシニア向けサービスなどを利用する際、何歳からシニアなのか疑問に思ったことはありませんか?シニアの定義は国や組織、分野などで異なります。また、高齢者やシルバーとシニアの違いについても気になるところでしょう。

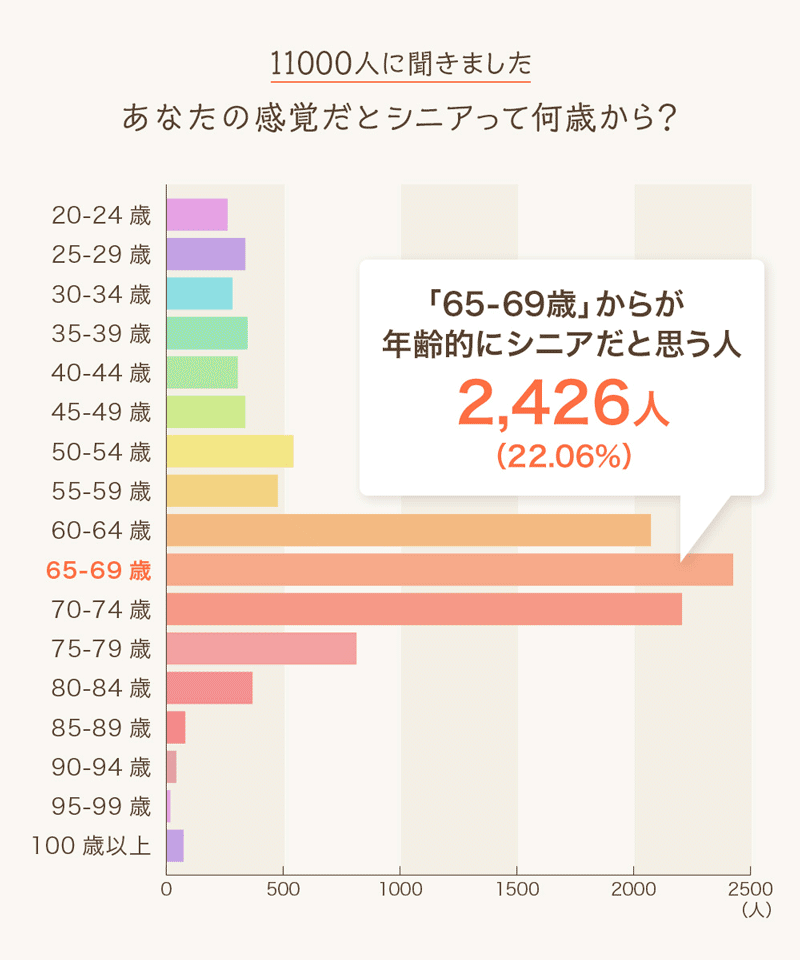

ちなみに、ミニマリストの片付けで独自に「あなたの感覚だとシニアって何歳から?」というWEBアンケートを実施したところ、以下のような結果になりました。

● 11000人に聞きました「あなたの感覚だとシニアって何歳から?」(2023年11月WEBアンケート実施)

というわけで今回の記事では、シニアの定義や種類、特徴などについて詳しく解説します。

シニア・高齢者・シルバーの違い

シニアとは、英語で「年長者」や「先輩」、「上官」などを指す言葉です。日本語では「高齢者」を指します。シニアと高齢者の使い分けについて明確なルールは存在せず、組織やジャンルなどで定義が異なります。

また、シルバーもシニアや高齢者と同じ意味の言葉として扱われています。シルバー人材センター事業は、会員の条件を「60歳以上の健康で就業意欲のある高年齢者」と定めているため、60歳以上の人はシルバーといえるでしょう。

※出典:厚生労働省「シルバー人材センター事業の概要」

シニアは何歳から?

シニアの定義は存在せず、国や組織などで異なる基準を設けています。シニアは何歳からなのか、詳しく見ていきましょう。

日本のシニアは3つに分類されている

日本老年医学会と日本老年学会の合同ワーキンググループでは、シニアではなく「高齢者」として、以下の3つに分類しています。

- 准高齢者……65~74歳

- 高齢者……75~89歳

- 超高齢者……90歳~

また、「改正道路交通法」では70歳以上を「高齢者」と定めています。そのため、同法に基づいて行われる高齢者講習や高齢運転者標識の表示については、70歳以上が対象です。

その一方で、「高齢者の医療の確保に関する法律」では、以下のように定義しています。

高齢者……65歳以上

前期高齢者……65~74歳

後期高齢者……75歳以上

このように、日本におけるシニアの定義や分類は、法律や組織などで異なります。

※出典:日本老年医学会「高齢者の定義と区分に関する、日本老年学会・日本老年医学会 高齢者に関する定義検討ワーキンググループからの提言(概要)」

※出典:厚生労働省「高齢者」

※出典:e-GOV法令検索「昭和三十五年法律第百五号道路交通法」

※出典:e-GOV法令検索「昭和五十七年法律第八十号」

WHO(世界保険機関)はシニアを2つに分類している

WHO(世界保険機関)はシニアを65歳以上と定義したうえで、以下2つに分類しています。

- 前期高齢者:65-74歳

- 後期高齢者:75歳以上

これは、日本の「高齢者の医療の確保に関する法律」で定められた高齢者と同じ定義です。

日本の転職市場では55~60歳以上

日本の転職市場において、55~60歳以上が一般的に「シニア層」と呼ばれています。しかし定義は存在しないため、一般的な認識に基づくものです。そのため、50歳以上をシニアと考えている人材会社も存在します。

転職活動の歳は、シニアの定義がさまざまであることを理解し、自身が応募条件を満たしているかどうかを適切に確認することが大切です。

※出典:BIZREACH「50代・60代の経験は見方一つで転職に役立つ 転職市場NOW シニア編」

シニアは一般的に何歳からの認識なのか

株式会社クロス・マーケティングは全国の18~79際の男女10,002人に対し、シニアは何歳からを指すのかアンケートを取りました。その結果、平均63.6歳以上に対してシニアのイメージを持っていることがわかりました。

ただし、高齢者は何歳から指すのかの質問に対する回答は、平均71.0歳です。このように一般的にはシニアと高齢者で印象が異なります。

これらを踏まえると、大体60歳以上の人をシニアと呼ぶことが一般的と言えそうです。

自身をシニアと認識する人は半数程度

内閣府の「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(全体版)」によると、60歳以上の男女に対して「自分のことを高齢者と感じているか」と質問したところ、以下の結果となりました。

高齢者と感じている……52.9%

高齢者だと感じていない……44.8%

年齢別で見ると、60~64歳で自身を高齢者と感じているのは男性19.1%、女性15.4%、65~69歳は男性30.7%、女性34.3%でした。これが70~74歳になると、男性49.2%、女性50.5%と約半数に達します。このように、シニアの定義と本人の意識には相違があります。

シニアの人口

総務省統計局の「統計トピックスNo.132 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によると、2022年9月15日時点の日本の総人口が前年より82万人減少している一方で、65歳以上の高齢者の人口は3,627万人で前年より6万人増加しています。

2022年における総人口に占める高齢者の割合は、29.1%です。これは世界で最も高い割合で、イタリア24.1%、フィンランド23.3%、プエルトリコ22.9%が続きます。

シニアの種類

シニアの種類について定義はありません。一部の組織や政策においては、次のシニアの種類が提唱されています。

アクティブシニア

アクティブシニアとは、年齢にとらわれずに活発で意欲的な高齢者のことです。仕事や趣味に興味があり、挑戦を楽しむ姿勢を持ちます。また、多彩な趣味や交流活動を通じて社会的な関わりを大切にし、柔軟な思考で変化を受け入れることができます。

ディフェンシブシニア

ディフェンシブシニアとは、健康である一方で消費に対して慎重な姿勢を持つ高齢者のことです。時間的な余裕があるものの、大きな出費を避け、家族による扶養や年金に依存した生活を送る傾向があります。

また、経済的な安定や家族を養うことへの責任感から、贅沢品よりも生活必需品の購入に重点を置きます。

ギャップシニア

ギャップシニアとは、介護が必要な状態ではないものの健康状態や将来に不安を抱える高齢者のことです。通院するほどではないものの、身体機能の衰えによって生活に支障をきたしています。また、不安や孤独を感じている一方で、生活に大きな支障はきたしていないことから国の救済制度を利用しにくい傾向があります。

ケアシニア

ケアシニアとは、要介護状態の高齢者のことです。自治体から要介護認定を受けており、家族や医療従事者、介護スタッフによるサポートを受けています。家族の負担や環境などを理由に、介護施設に入所している人もいます。

シニアの生活の特徴

シニアになるとどのような生活になるのか、何を求めているのかなどをデータをもとに解説します。

年金・医療・趣味・旅行などの情報を求めている

内閣府の「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(全体版)」によると、高齢者が日常生活において求める情報は以下のとおりです。

- 健康づくり……29.7%

- 年金……27.1%

- 医療……22.9%

- 趣味、スポーツ活動、旅行、レジャー……20.8%

高齢になると体力の低下や病気のリスク増加などにより、健康づくりに興味が出る方が多いようです。

健康・スポーツに関する活動を行う傾向がある

同資料によると、過去1年間に参加した社会活動は以下のとおりです。

- 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボールなど……26.5%

- 趣味(俳句、詩吟、陶芸等)……14.5%

- 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話など)」……12.8%

- 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくりなど……9.8%

健康やスポーツなどに興味がある人が多いため、上記の結果となったのでしょう。

生前整理を意識し始める

楽天インサイト株式会社は、「終活に関する調査」を全国の20~69歳の男女1,000人を対象に実施しました。その結果、50~60代で終活を始める人が多いことがわかりました。

また、終活の中でも興味があるのは「家の中の荷物整理」が48.1%と最も多く、「財産整理」が31.1%、「パソコンやスマートフォンなどのデータ整理」が29.0%と続きます。このように、シニアになると終活の中でも生前整理に興味を示す人が増えるようです。

シニア期の前後から生前整理を始めるメリット

シニア期の前後から生前整理を始めることにはさまざまなメリットがあります。メリットを踏まえ、生前整理を始める時期について考えてみましょう。

普段の掃除が楽になる

シニアは、体力の低下によって家の掃除や整理整頓に大きな負担を感じることがあります。その結果、部屋にほこりが大量にたまったりゴミをため込むようになったりして、健康にも悪影響が及びます。

そこで、行いたいのが生前整理です。不要な物を整理し、必要な物だけを残すことによって日々の掃除が楽になります。結果的に掃除の頻度が増え、部屋にほこりやゴミなどが溜まりにくくなるでしょう。

家の中で転倒するリスクが軽減する

高齢になると、体力やバランス感覚が低下し、転倒のリスクが増加します。特に、物が散乱している家の中では転倒しやすいでしょう。

生前整理を行うことで家の中がスッキリと整頓され、転倒しにくい環境を実現できます。歩行に使うスペースが広くなるほか、段差や障害物が少なくなることで、移動のときにつまづきにくくなります。また、必要な物が手の届きやすい場所に配置されているため、無理な姿勢を取る必要がありません。

心が疲れにくくなる

物の整理整頓が行き届いている環境では、ストレスが軽減します。物が散乱している状況や不要なものが収納スペースを圧迫している場合、どうしてもストレスが大きくなるでしょう。

生前整理によって生活環境を整頓することで、心が疲れにくくなります。

また、生前整理に対して前向きな気持ちを持てる場合は、片付けによってストレスを発散できるでしょう。

楽天インサイト株式会社の「終活に関する調査」によると、終活をする理由の中で最も多いのが「家族に迷惑をかけたくないから(63.9%)」でした。生前整理によって家族の負担を減らすことにメリットを感じられるのであれば、生前整理を行うことが精神的な健康にプラスに働くと考えられます。

シニアが何歳からなのかは国や組織、分野などで異なりますが、大体60~65歳以上とされています。シニアになると、体力の低下や病気のリスクの増加などがみられます。このような事情を踏まえ、より快適な老後生活を送ることができるように準備を進めることが大切です。

特に、部屋の片づけは転倒リスクを抑えたり、遺品整理による家族への負担を軽減したりできるため、なるべく行うようにしましょう。

※こちらの記事の内容は原稿作成時のものです。

最新の情報と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

この記事を書いた人

統計データや国の指針、ガイドラインなどをきれいにまとめるのが得意。私生活でも身の回りは常に整頓し、必要最小限のモノだけで暮らす。ライターでは、医療・法律・住宅・美容・金融・保険など専門記事を中心に執筆中。